Die MALDI-TOF-Massenspektrometrie ist ein innovatives Verfahren, das bei Verdacht auf Meningitis mit hoher Verlässlichkeit Bakterien aus CSF-Kulturen identifizieren kann und somit dem behandelnden Arzt therapierelevante Informationen ca. 36 Stunden früher als die herkömmliche Labordiagnostik zur Verfügung stellt.

Schlüsselwörter: bakterielle Meningitis, Massenspektrometrie, MALDI-TOF MS-ID, Blutkultur

Die bakterielle Meningitis gehört zu den lebensbedrohlichen Notfällen im Krankenhaus. Ihre Inzidenz liegt in westlichen Industrieländern bei etwa drei bis sechs Fällen pro 100.000 Einwohner [1] und die Letalität ist abhängig vom auslösenden Erreger sehr hoch. Für Meningokokken liegt sie bei 3 bis 10%, für Pneumokokken und Listerien sogar bei 20 bis 40% [2, 3]. Obwohl Kinderimpfungen gegen Meningokokken und Pneumokokken sowohl zu einem Anstieg des Erkrankungsalters als auch zu einem Abfall der Inzidenz geführt haben, ist die schnelle Diagnostik weiterhin der Grundstein einer möglichst frühzeitigen, erfolgreichen Meningitis-Therapie [4, 5].

Die klassischen Symptome der bakteriellen Meningitis wie Fieber, Nackensteife und verändertes Bewusstsein finden sich nur in der Hälfte der Fälle und sind somit kein zuverlässiges Kriterium [6]. Deshalb nimmt die Laboratoriumsdiagnostik und hier vor allem die Liquoranalytik nach Lumbalpunktion bei der Diagnosestellung eine Schlüsselrolle ein. Zur schnellen Abklärung hat sich eine Kombination aus klinisch-chemischer Analyse (Totalprotein, Glukose und Laktat) und Zelldifferenzierung bewährt. Die mikrobiologische Erregerisolation mit anschließender Identifikation und Resistenztestung ist obligat für eine zielgerichtete Antibiotika-Therapie. Allerdings können Antibiotikaresistenzen zu einem Versagen der initialen Breitbandantibiose führen und sich negativ auf den Outcome des Patienten auswirken [7].

Praktisches Vorgehen

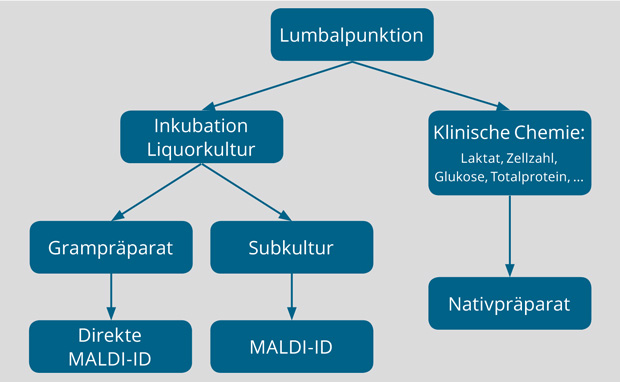

Zum Erregernachweis und für seine Isolation beimpft und inkubiert man für jeden Patienten mit klinischem Meningitisverdacht eine aerobe Blutkulturflasche mit Cerebrospinalflüssigkeit (CSF), sowie zwei Pärchen Blutkulturen mit peripherem Blut (vgl. Abb. 1). Die CSF-Kultur wurde vorher zur Wachstumsverbesserung anspruchsvoller Keime, wie zum Beispiel Hämophilus influenzae, mit NAD und Hämin supplementiert (FOS, Becton Dickinson). An die Probengewinnung schließt sich eine empirische Antibiotika-Therapie mit begleitender hochdosierter Glukokortikoidgabe unverzüglich an.

Parallel analysiert man die CSF-Proben durchflusszytometrisch sowie klinisch- chemisch und fertigt ein Cytospin-Präparat an. Da die Sensitivität eines Liquorpräparates zum Bakteriennachweis nicht sehr hoch ist, kann auf die Kultur zur Erregeridentifikation nicht verzichtet werden [8].