Borrelia burgdorferi wird beim Saugakt von Zecken übertragen und kann ein vielgestaltiges Krankheitsbild hervorrufen. Notwendige – wenn auch nicht hinreichende – Voraussetzung für die Diagnose einer Lyme-Borreliose ist der Nachweis von Antikörpern gegen den Erreger. Bei der eher seltenen Neuroborreliose finden sich im Liquor neben Entzündungszeichen auch dort gebildete Antikörper gegen Borrelien sowie das Chemokin CXCL13 als Zeichen einer aktiven Erkrankung.

Schlüsselwörter: Lyme-Borreliose, Neuroborreliose, Bannwarth-Syndrom, oligoklonale Banden, CXCL13

Die Lyme-Borreliose ist eine entzündliche Multisystem-Erkrankung, die insbesondere Haut, Nervensystem und Gelenke betreffen kann. Sie wird durch verschiedene Arten von Borrelia burgdorferi verursacht und gehört zu den Vektor-assoziierten Infektionen; Überträger sind Schildzecken. In diesem Beitrag liegt der Fokus auf der Neuroborreliose, die auch fast 100 Jahre nach ihrer Erstbeschreibung noch immer eine diagnostische Herausforderung darstellt.

Im Jahr 1922 beschrieben Garin und Bujadoux einen Patienten, der nach Stich durch eine Igelzecke (Ixodes hexagonus) an der linken Gesäßhälfte ein sich weit ausbreitendes Erythem und ein radikuläres Schmerzsyndrom entwickelte. Schon diese Erstbeschreibung gibt retrospektiv Anlass zur Diskussion: Handelte es sich überhaupt um eine Neuroborreliose im Sinne eines Garin-Bujadoux-Bannwarth-Syndroms?

Zweifel sind angebracht, denn unter anderem wies der Patient anstelle der typischen lymphozytären eine granulozytäre Zellzahlerhöhung (Pleozytose) im Liquor auf, und die bei Neuroborreliose typischerweise negative Wassermann-Reaktion auf Syphilis war positiv. Auch wurden Übertragungen von Borrelien auf den Menschen durch Igelzecken ansonsten nicht beschrieben. Sei‘s drum: Im weiteren Verlauf definierten andere Forscher – u. a. Hellerström, Bannwarth, Hörstrup und Ackermann – das Syndrom als nosologische Entität.

Allerdings ermöglichte erst die bahnbrechende Entdeckung von Borrelia burgdorferi durch Willy Burgdorfer die Aufklärung der Borrelien-Ätiologie des Bannwarth-Syndroms. Darauf folgte die Zuordnung unterschiedlichster Erkrankungsbilder aus praktisch allen Bereichen der Medizin.

Erreger und Übertragung

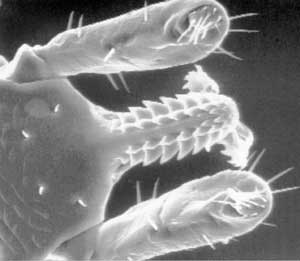

Die Lyme-Borreliose wird durch gut bewegliche, gramnegative Schraubenbakterien (Spirochäten) aus dem „B. burgdorferi s. l.“-Komplex verursacht. B. steht dabei für Borrelia und s. l. für sensu lato (im weiteren Sinn) . In Europa sind das mindestens fünf verschiedene Arten: B. burgdorferi s. s. (sensu stricto = im engeren Sinn), B. afzelii, B. garinii, B. bavariensis und B. spielmanii. Die Humanpathogenität von B. bissettiae und B. lusitaniae ist noch nicht abschließend geklärt.

Als Überträger auf den Menschen fungieren Schildzecken aus dem Ixodes-ricinus- und -persulcatus-Komplex, in Europa ganz überwiegend I. ricinus, auch als gemeiner Holzbock bekannt. In Deutschland sind etwa 10%–30% der Holzböcke Träger von Borrelien, in Abhängigkeit von deren Entwicklungsstadium etwa 1% der Larven, 10% der Nymphen und 20% der adulten Zecken. Die größte Gefahr besteht im späten Frühjahr/Frühsommer und erneut im Herbst, parallel zur Hauptaktivität der Zeckennymphen; diese gelten als wichtigstes Stadium für die Übertragung auf den Menschen.