Schlüsselwörter: Nabelschnurblut, Stammzelltransplantation, NBSZ, regenerative Therapie

Die erste erfolgreiche Transplantation eines Präparates aus Nabelschnurblutstammzellen (NBSZ, auch „Plazentarestblut“ genannt) wurde 1988 bei einem Patienten mit einer Fanconi-Anämie durchgeführt. Kompatible Verwandte hatten sich für diese allogen gerichtete Spende zur Verfügung gestellt. Patienten ohne passenden Familienspender konnte damals noch keine aussichtsreiche Transplantation blutbildender Stammzellen angeboten werden. Anfang der 1990er-Jahre entstanden erste Initiativen, um auch für diese Patienten eine Transplantation zu ermöglichen. Sie registrierten zentral Personen, die zu einer allogen gerichteten Knochenmarkspende bereit waren, und bestimmten deren Gewebemerkmale.

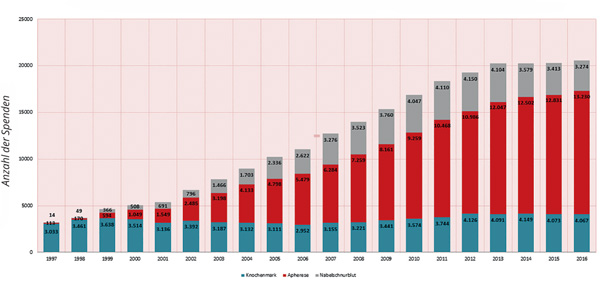

Aus diesen Aktivitäten entwickelte sich ein internationales Netzwerk aus Spenderdateien, Nabelschnurblutbanken, Sucheinheiten sowie nationalen und internationalen Registern. In Deutschland gibt es derzeit 26 aktive Spenderdateien mit 8 Millionen potenziellen Spendern. Weltweit sind 32 Millionen Spender registriert. Zusätzlich stehen ca. 750.000 Nabelschnurblutpräparate, davon ca. 35.000 in Deutschland, zur Verfügung.

Die Herstellung von Transplantaten aus Nabelschnurblut entspricht rechtlich der einer Blutzubereitung und ist im Arzneimittelgesetz (AMG) und der Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungsverordnung (AMWHV) geregelt. Allogen ungerichtete Präparate bedürfen einer Zulassung nach §25 AMG, allogen gerichtete und autologe Präparate einer Genehmigung nach §21a AMG. Grundlage für alle Präparate ist eine Herstellungserlaubnis nach §13 AMG, welche durch die jeweils zuständige Landesbehörde ausgestellt wird.

Zulassungen bzw. Genehmigungen werden durch die Bundesoberbehörde, das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel (Paul-Ehrlich-Institut), erteilt. Hierfür müssen Vorgaben zu Herstellung, Qualitätskontrolle, Transport, Lagerung und Inverkehrbringen eingehalten und ein umfassendes Qualitätssicherungssystem etabliert werden, welches sämtlichen Aspekten der Good Manufacturing Practice (GMP) gerecht wird.

In einer Studie zeigte sich bei in verschiedenen Einrichtungen hergestellten und eingelagerten Transplantaten eine breite Varianz an Qualitätsparametern, die teilweise unmittelbar negativen Einfluss auf die Verwendbarkeit und/oder das Transplantationsergebnis hatten. Dies unterstreicht die Bedeutung von dringend empfohlenen Akkreditierungsprozessen. Internationale Programme haben Standards für sämtliche Aktivitäten von Nabelschnurblutbanken und Einrichtungen der Zelltherapie entwickelt und diese dadurch vergleichbar gemacht. Neben einer kontinuierlichen Verbesserung durch die Implementierung aktueller Entwicklungen wird so eine vorhersehbare und nachvollziehbare Qualität von Prozessen und Produkten gewährleistet (FACT, AABB).

Der Gesamtaufwand für den Betrieb öffentlicher Banken ist entsprechend hoch, wird in Deutschland aber weder staatlich noch durch Kostenträger des Gesundheitswesens unterstützt.

Einsatz von NBSZ

Nabelschnurblut ist neben Knochenmark und peripherem Blut von kompatiblen Familienspendern oder kompatiblen freiwilligen unverwandten Spendern als alternative Quelle hämatopoetischer Stammzellen anzusehen. Es wird für die Behandlung verschiedener Erkrankungen des blutbildenden Systems eingesetzt. Die größte Empfängergruppe besteht dabei aus Leukämie-Patienten; aber auch für Erkrankungen des Immunsystems wie z. B. angeborene Immundefektsyndrome, angeborene Stoffwechselerkrankungen und Enzymdefekte (z. B. Mucopolysaccharidosen) wurden mittlerweile Therapien etabliert.

In zunehmendem Maße wird Nabelschnurblut auch für die Entwicklung neuer Behandlungsstrategien, insbesondere in der regenerativen Medizin, eingesetzt. Erste Studien zeigten die Verträglichkeit und die Wirksamkeit von Nabelschnurblut bei Patienten mit frühkindlichen Schädigungen des Gehirns, nach ischämischem Infarkt und mit Herzinsuffizienz.

Mesenchymale Stromazellen (MSC), die aus Knochenmark, Fettgewebe, aber auch als „perinatale“ MSC aus Nabelschnurblut, der Nabelschnur und der Plazenta isoliert werden können, sind für die somatische Zelltherapie von besonderem Interesse. Sie bilden die Grundlage für eine Vielzahl an Studien und Forschungsansätzen im Rahmen der Entwicklung regenerativer Therapien. So wurden MSC in klinischen Studien zur Behandlung der Abstoßungsreaktion und bei chronischen Entzündungsprozessen erprobt. Eine Zulassung für die Anwendung bei Patienten mit Fistelbildung bei Morbus Crohn konnte 2018 erteilt werden.

Pro und Kontra

Zu den Vorteilen von Nabelschnurblut zählen die rasche Verfügbarkeit, die nahezu risikolose Gewinnung, die niedrige virale Prävalenz und eine immunologische Naivität. Letztere führt dazu, dass Abstoßungsreaktionen beim Empfänger seltener auftreten bzw. milder ausgeprägt sind. Stammzellen aus Nabelschnurblut sind von Alterungsprozessen noch relativ unbeeinflusst und haben ein hohes Potenzial. Es konnte gezeigt werden, dass das Alter von erwachsenen Spendern hämatopoetischer Stammzellen einen Einfluss auf das Transplantationsergebnis besitzt. Somit werden jüngere Spender gegenüber älteren bei gleicher Kompatibilität bevorzugt ausgewählt.

Ein bedeutender Nachteil sind die niedrigen Zellzahlen, die vor allem bei Empfängern mit hohem Körpergewicht zu eingeschränkter Anwendbarkeit führen. Damit verbunden ist die verspätete Rekonstitution des Immunsystems, welche zu infektiösen Komplikationen und entsprechend erhöhter Morbidität und Mortalität führen kann. Eine Anpassung der gewonnenen Menge an Nabelschnurblut ist nicht möglich. Verschiedene Expansionsverfahren zur Erhöhung der Zellzahl wurden entwickelt, haben sich u. a. wegen der hohen zusätzlichen Kosten aber bislang in Standardtherapien noch nicht durchgesetzt.