Ringversuche belegen, dass hämatologische Neoplasien heute dank der Multiparameter-Durchflusszytometrie im Allgemeinen korrekt diagnostiziert werden. Stark streuende Ergebnisse finden sich jedoch bei der Quantifizierung des Blastenanteils und der Bewertung einzelner Antigenexpressionen. Eine wichtige Aufgabe für die Zukunft liegt darin, eine homogenere Befundung im Sinne der WHO-Klassifikation von 2017 zu erzielen und die Teilnehmer für das Vorliegen kleinerer Zellpopulationen zu sensibilisieren.

Schlüsselwörter: Ringversuch, hämatologische Neoplasien, Multiparameter-Durchflusszytometrie

Für die Diagnose von hämatologischen Neoplasien, speziell von Lymphomen und Leukämien, wird meist ein interdisziplinäres Team von Experten der Hämatologie, Labormedizin und Pathologie, zunehmend auch Molekularbiologie und Bioinformatik, benötigt. Integraler Bestandteil dieser Diagnostik ist die Immunphänotypisierung mittels Multiparameter-Durchflusszytometrie (MFC), die durch die rasante Weiterentwicklung der technischen Möglichkeiten, insbesondere durch den Übergang von der 4- zur 12-Parameter-Analyse, immer komplexer wird.

Um weiterhin eine korrekte Diagnostik und therapeutische Stratifizierung zu gewährleisten, wurden in den letzten 20 Jahren zahlreiche Konsensus-Empfehlungen für eine verbesserte Standardisierung und Qualitätskontrolle veröffentlicht (zum Beispiel der Bethesda International Consensus 2006). Um diese internationalen Richtlinien auch im nationalen Rahmen zu implementieren, führte das MLL (Münchner Leukämielabor GmbH) im Jahr 2002 in Zusammenarbeit mit INSTAND e. V. Ringversuche zur Qualitätssicherung der MFC-basierten Diagnostik hämatologischer Neoplasien ein.

Methodik

Als besondere Schwierigkeit erwies sich damals erwartungsgemäß die Beschaffung geeigneter Proben von Patienten mit Malignomen und differenzialdiagnostisch bedeutsamen nicht-malignen Erkrankungen. Deshalb wurden zunächst nur digitale Rohdaten von Referenzfällen zur nachträglichen Auswertung (Postanalytik) an die Labore versandt. Seit 2004 umfassen die Ringversuchsprogramme jedoch die Evaluation aller drei Phasen der MFC. So werden unter anderem in der Präanalytik die Wahl des Antikörperpanels, in der Analytik die Probenvorbereitung (Ficoll versus Lyse) und in der Postanalytik die Datenauswertung inklusive Gating-Strategie und Interpretation der Ergebnisse überprüft.

In allen aktuellen Ringversuchen erhalten die teilnehmenden Labore inzwischen Ausstriche aus peripherem Blut mit viablen Zellen von gesunden Kontrollpersonen sowie von Patienten mit malignen, reaktiven und anderen hämatologischen Erkrankungen. Für das Ringversuchsinstitut bedeutet dies im Vergleich zum reinen Versand von digitalen Daten einen erheblichen Mehraufwand.

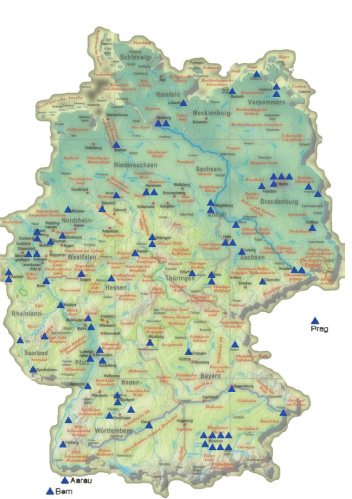

Die Herausforderungen reichen von der Koordination bei der Einbestellung der Probanden über die kurzfristige Vorbereitung spezifischer Versandunterlagen und die Erstellung der Ausstriche bis zum pünktlichen Versand der Materialien zu den – lang im Vorhinein festgelegten – Ringversuchs-Terminen. Inzwischen findet der Ringversuch halbjährlich mit deutschlandweit über 100 Laboren statt (Abb. 1).