Die Heparin-induzierte Thrombozytopenie (HIT) tritt als seltene Nebenreaktion einer Heparintherapie auf und kann zu schwersten thromboembolischen Komplikationen führen. Der sichere Nachweis einer HIT ist Speziallaboratorien vorbehalten, aber die Ausschlussdiagnostik kann heute jedes Labor durchführen.

Schlüsselwörter: Heparin-induzierte Thrombozytopenie, Immunoassay, Funktionstest

Eine postoperative Thrombozytopenie ist häufig. Sie normalisiert sich meist rasch, kann aber durch Medikamenten-assoziierte Thrombozytopenien kompliziert werden, die dann häufig Blutungen verursachen[1]. Ganz anders verläuft eine Heparin-induzierte Thrombozytopenie (HIT), bei der trotz niedriger Thrombozytenzahlen Thrombosen auftreten.

Klinisch harmlos ist der Typ I, der durch direkte Interaktion zwischen Heparin und Thrombozyten ausgelöst wird; hier kommt es zu einer passageren Thrombozytepenie ohne nennenswerte Komplikationen.

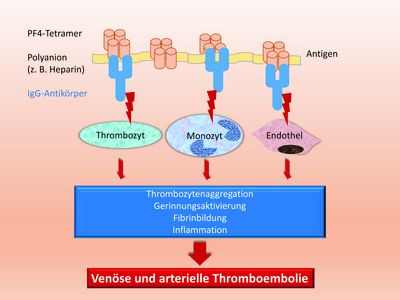

Viel gefährlicher ist die HIT vom Typ II, bei der thrombogene IgG-Antikörper (Ak) gegen Heparin (bzw. Polyanion)-Plättchenfaktor-4-Komplexe gebildet werden und eine massive Gerinnungsaktivierung auslösen[2]. Meist wird heute unter „HIT" dieser Typ 2 verstanden. Neben dem klassischen Heparin können auch seine niedermolekularen Verwandten (LMWH) eine HIT auslösen. Betroffen sind vor allen Dingen Patienten nach größeren OPs mit Einsatz von extrakorporaler Zirkulation, aber auch andere Patienten, die längere Zeit oder immer wieder Heparin erhalten.