Diagnostische Pfade sind heute als Begriff in den Köpfen fest verankert und durch ein Handbuch in deutscher und englischer Sprache auch theoretisch gut untermauert. Woran es nach wie vor mangelt, sind praktische Umsetzungen. Hierfür müssen vor allem bessere informationstechnische Voraussetzungen geschaffen werden.

Schlüsselwörter: Diagnostische Pfade, Entscheidungsbäume, Wenn-Dann-Regeln

Als sich im Jahr 2006 eine Gruppe von DGKL-Mitgliedern unter der Leitung von Prof. Walter Hofmann, München, zur Gründung der AG Diagnostische Pfade traf, gab es noch nicht einmal eine klare Begriffsdefinition. Schließlich war das deutsche DRG-Fallpauschalensystem erst zwei Jahre zuvor verbindlich eingeführt worden; in dessen Gefolge mussten sich selbst Klinische Pfade in Deutschland gegen allerlei Widerstände etablieren (Stichwort „Kochbuchmedizin").

Ökonomisch motivierte Strategie

Pfadstrategien entstanden in allen Ländern mit DRG-Systemen aus der Erkenntnis, dass normierte Pauschalvergütungen auch normierte Abläufe verlangten, wenn die Kosten nicht aus dem Ruder laufen sollten. Da der größte Teil der Krankenhauskosten auf die Behandlung entfiel, waren „Klinische Pfade" synonym mit „Behandlungspfaden". Diagnostikkosten wurden im DRG-System so gut wie nicht abgebildet, und deshalb waren diagnostische Pfade für Kliniker und Ökonomen damals kein vorrangiges Thema.

Das hat sich inzwischen gründlich geändert, nicht zuletzt aufgrund der beharrlichen Aktivitäten der Arbeitsgruppe. 2011 kam deren erstes Handbuch in deutscher Sprache heraus[1], 2013 entstand eine länderübergreifende Dachorganisation mit Vertretern aus Österreich, der Schweiz und Liechtenstein, und 2016, genau zehn Jahre nach der Gründung der AG, erschien das Handbuch in englischer Sprache (s. S. 74).

Definition im Wandel

Die ursprüngliche Definition diagnostischer Pfade lehnte sich an diejenige der klinischen Pfade an und beschrieb den diagnostischen Prozess von der Fragestellung bis zur Befundübermittlung aus Laborsicht. In der Praxis wurde der Begriff jedoch immer stärker auf eine Stufendiagnostik fokussiert, die man am besten mit dem Schlagwort „intelligente Testprofile" beschreibt.

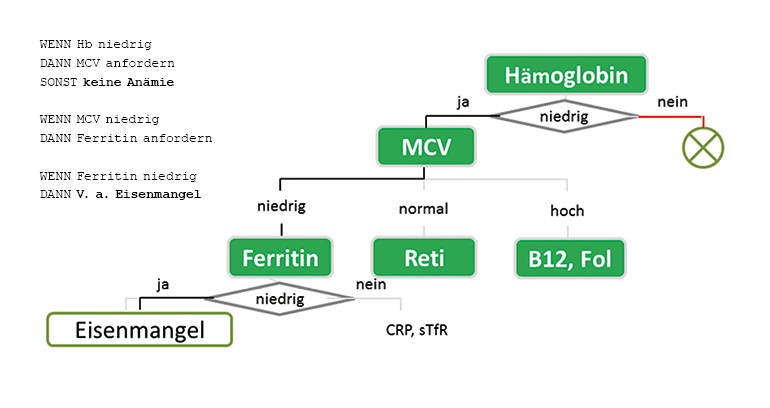

Demnach bestehen diagnostische Pfade aus einem Satz konsekutiver Testanforderungen, die immer nur bis zu dem Punkt abgearbeitet werden, an dem eine diagnostische Entscheidung gefällt werden kann. In Abb. 1 ist dies am Beispiel der Anämiediagnostik dargestellt: Ist das Hb normal, so endet der Pfad nach dieser ersten Bestimmung mit der Aussage keine Anämie. Bei niedrigem Hb wird das MCV bewertet; ist es erniedrigt, folgt Ferritin, und fällt auch dieses niedrig aus, dann ist der Endknoten V. a. Eisenmangel erreicht. Alternativen wie Retikulozytenzählung bei normalem MCV oder Bestimmung von CRP und löslichem Transferrinrezeptor bei normalem Ferritin können der Grafik entnommen werden.