SSRI sind in Deutschland mit 693 Millionen definierten Tagesdosen die am häufigsten verordneten Antidepressiva [1]. Neben dem Hauptindikationsgebiet der Depression kommen SSRI aber auch u. a. in der Behandlung von Angst-, Schlaf-, Ess- und Zwangsstörungen oder bei chronischen Schmerzen zur Anwendung. Dabei werden SSRI aufgrund ihrer Selektivität häufig und oft bei älteren Patienten eingesetzt. Dies ist von klinischer Bedeutung, da diese Patienten aufgrund ihrer Ko-Medikation und Ko-Morbidität sowie Gebrechlichkeit („Fraility“) häufiger bereits ein höheres Blutungsrisiko aufweisen. In diesem Kontext ist hervorzuheben, dass die Depression als unabhängiger kardiovaskulärer Risikofaktor angesehen werden kann.

Wirkprinzip

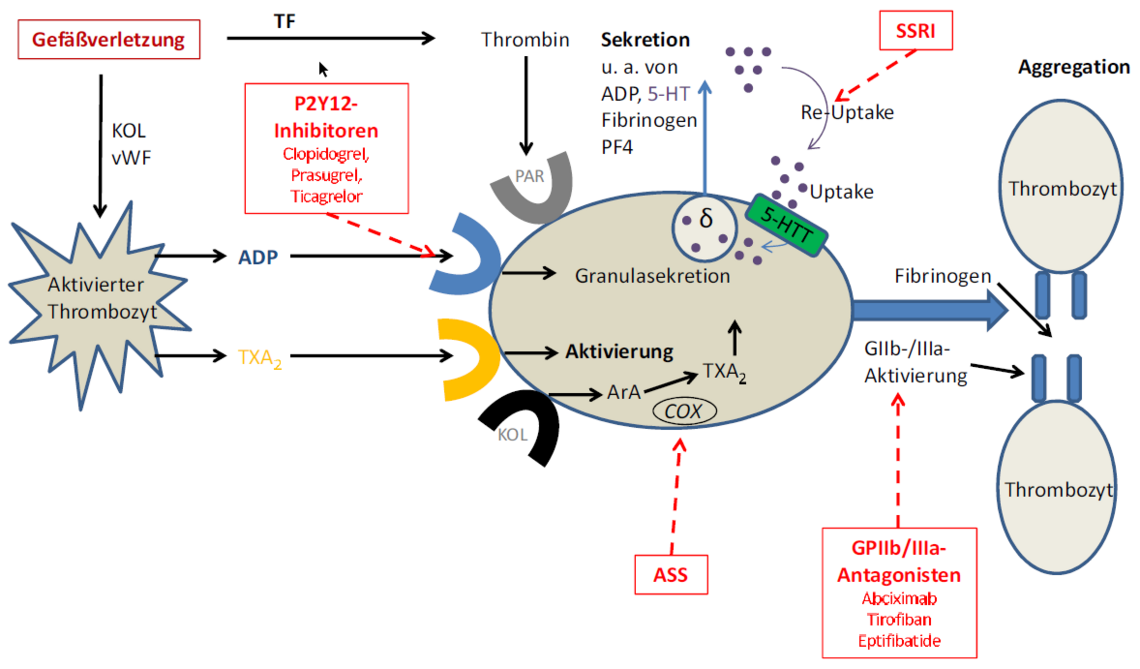

Unerwünschte Blutungen unter SSRI sind bereits seit über zwei Dekaden in den Fokus der beobachteten Nebenwirkungen gerückt. Pharmakologisch werden hierfür gleich mehrere Mechanismen angenommen. Die Gesamtmenge des körpereigenen Serotonins wird zu über 99 % in den Thrombozyten gespeichert [2]. Die Wiederaufnahme von Serotonin über das Serotonin(5-HT)-Transporterprotein wird somit nicht nur in den präsynaptischen Neuronen, sondern auch in den Thrombozyten gehemmt. Die Freisetzung von Serotonin ist jedoch für eine effektive Vasokonstriktion und Plättchenaktivierung essenziell. Hierdurch werden – zusammen mit anderen aggregierenden Mediatoren (z. B. Adenosindiphosphat (ADP)) – zudem auch andere Plättchen stimuliert und rekrutiert. Da Blutplättchen selbst kein Serotonin synthetisieren, führt eine SSRI-Behandlung nach zwei Wochen zu einer 90 %igen Reduktion der Serotonin-Konzentration in den Plättchen und trägt damit zu einer reduzierten primären Hämostase bei (Abb. 1) [3, 4]. Des Weiteren erhöhen SSRI auch die Azidität des Magens, was die in der Literatur am häufigsten beschriebene Blutungslokalisation des oberen Gastrointestinaltrakts erklären dürfte [3, 5–7]. Zudem wird ein Großteil des 5-HT in den enterochromaffinen Zellen des Gastrointestinaltrakts synthetisiert [8].