Serum-Indizes erlauben Aussagen über die Qualität der Präanalytik. Bei pädiatrischen Proben können sie jedoch zu unverhältnismäßig vielen Zurückweisungen führen. In eigenen Interferenzversuchen haben wir die Herstellerangaben überprüft und die relevanten Indizes für Bilirubin und Laktat erfolgreich korrigiert.

Schlüsselwörter: Serumindizes, Präanalytik, Entscheidungsgrenzen, Pädiatrie, Bilirubin, Laktat

Interferenzen durch Hämolyse, Ikterus oder lipämische Trübung der Patientenprobe können je nach Analyt zu falsch hohen oder falsch niedrigen Analyseergebnissen führen[1]. Um das Ausmaß dieser Störung schon vor der eigentlichen Messung zu quantifizieren, führen heute die meisten klinisch-chemischen Analyzer eine einfache fotometrische Messung bei verschiedenen Wellenlängen durch. Sie ist der Beurteilung der Probe durch das menschliche Auge klar überlegen: Studien aus den 90er-Jahren haben gezeigt, dass der visuelle Eindruck so gut wie nicht mit den objektiven Messwerten der Interferenzen übereinstimmt[2].

Der Einfluss dieser als Serum-Indizes bezeichneten Interferenzmessungen auf eine bestimmte Messmethode wird üblicherweise in einem Interferenzversuch nach Glick bestimmt[3]. Hierzu setzt man einer weitestgehend interferenzfreien Probe eine steigende Konzentration des Störfaktors zu und protokolliert die Abweichung des Messwertes vom erwarteten Ergebnis. Dabei sollte die Konzentration des Analyten an der medizinischen Entscheidungsgrenze liegen.

Der Autor der Originalarbeit sieht eine Abweichung von bis zu 10% als akzeptabel an. Bei größeren Abweichungen betrachtet man die Methode als gestört und gibt auf dem Befund anstelle eines Messwerts Textkürzel wie lipämisch, ikterisch oder hämolytisch aus. Diesem Konzept folgen auch viele Diagnostika-Hersteller, doch man muss sich fragen: Ist das auch sinnvoll? Warum 10 und nicht 5 oder 15 Prozent? Warum dieselbe Abweichung für alle Analyte ohne Berücksichtigung der biologischen Streuung? Eine etwas differenziertere, aber ebenfalls nicht immer nachvollziehbare Sichtweise findet man in der Tabelle B1 der RiliBÄK: Die in Spalte 3 geforderte „zulässige relative Abweichung des Einzelwertes" beträgt z. B. für Gesamteiweiß 6%, für Troponin I aber 20%. Ein Kardiologe wird hier möglicherweise vermuten, die Zahlen seien versehentlich vertauscht worden.

Das Dilemma der Pädiatrie

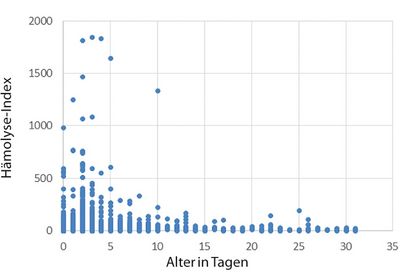

Gerade bei Untersuchungen an Kindern werfen Serum-Indizes Probleme auf: Bei Neugeborenen und Säuglingen ist es fast unmöglich, Blut absolut hämolysefrei abzunehmen, und ikterische Proben sind nach der Geburt sogar physiologisch. Ausgerechnet einige in der Pädiatrie wichtige Analyte werden durch Hämolyse oder Ikterus besonders stark gestört. Im Folgenden soll dieses Dilemma am Beispiel von Laktat und Bilirubin (cobas 6000, Roche) illustriert werden – nicht ohne mögliche Auswege aufzuzeigen. Eigene Auswertungen zeigen, dass die durchschnittliche Hämolyserate – gemessen in vielen Proben über mehrere Jahre – invers mit dem Alter korreliert (Abb. 1). Im Alter von 1 bis 14 Tagen lag der mittlere Hämolyse-Index bei 55 (n = 3.182) und damit deutlich über dem bei älteren Kindern gemessenen Wert von 14 (n = 4.253). Das heißt, dass gerade bei den kleinsten Patienten eine große Zahl der Messwerte auf „hämolytisch" gesetzt werden muss.