Referenzintervalle im Kindes- und Jugendalter sind durch eine hohe altersabhängige Dynamik gekennzeichnet, die durch starre Altersgruppen nur unzureichend abgebildet werden kann. Abhilfe schaffen kontinuierliche Grenzwertverläufe. Diese können dank neuerer statistischer Verfahren auch aus Routinewerten abgeleitet werden.

Schlüsselwörter: Referenzintervalle, Pädiatrie, Reference Limit Estimator, PEDREF Initiative

Referenzintervalle sind ein essenzielles Hilfsmittel zur Beurteilung von Laboruntersuchungen. Auch wenn sie keinesfalls das einzige Bewertungskriterium sein dürfen, zieht die Frage, ob ein Messwert in den Referenzbereich fällt oder außerhalb liegt, für den behandelnden Arzt und den betroffenen Patienten eine Vielzahl diagnostischer und therapeutischer Konsequenzen nach sich. Aus dieser weichenstellenden Bedeutung für weitere Maßnahmen ergibt sich damit auch eine hohe gesundheitsökonomische Relevanz. Die Bereitstellung valider Referenzintervalle ist daher eine verantwortungsvolle Aufgabe für den Labormediziner.

Besonderheiten in der Pädiatrie

Herausfordernd ist diese Aufgabe vor allem für den Altersbereich von der Neugeborenenperiode bis zum 18. Lebensjahr, da in dieser Zeit physiologische Wachstums- und Reifungsprozesse zu ausgeprägten Veränderungen der Richtwerte für die meisten biochemischen und hämatologischen Analyte führen. Das für Erwachsene häufig angewandte Konzept eines einheitlichen Referenzintervalls für alle Altersstufen, allenfalls nach dem Geschlecht differenziert, kann daher auf Kinder nicht übertragen werden.

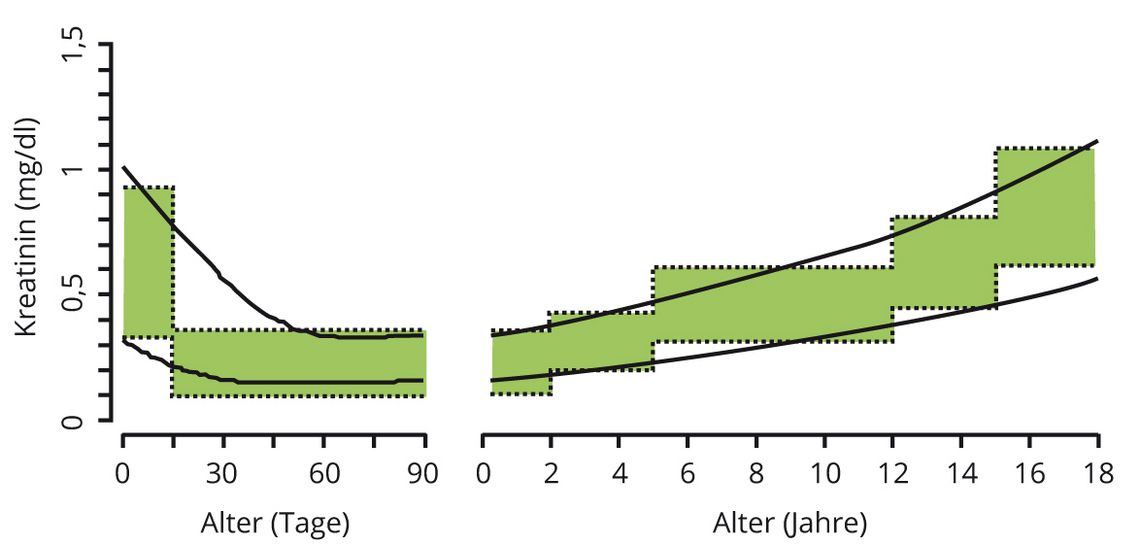

Für ein altersangepasstes Vorgehen existieren zwei Herangehensweisen, die in Abb. 1 am Beispiel von Kreatinin erläutert werden[1]. Am gebräuchlichsten ist die Unterteilung in getrennte Altersgruppen. Diese basieren im Idealfall auf statistischen Partitionierungsverfahren, die angeben, für welche Altersgruppen gemeinsame Referenzintervalle sinnvoll sind[2].

Dieses Vorgehen ist allerdings wenig geeignet, um die kontinuierliche Altersdynamik im Kindesalter adäquat abzubilden, denn es führt prinzipbedingt an den Grenzen zwischen den Altersgruppen zu Fehlklassifikationen. So würde nach Abb. 1 ein Kreatininwert von 0,8 mg/dl (70 mmol/l) im Alter von 14 Tagen als „normal", einen Tag später dagegen als deutlich erhöht (mehr als das Zweifache des oberen Referenzlimits) eingestuft.