Die Zukunft der Labordiagnostik

Kommerz oder Medizin?

Im „In-vitro-Konzept“ der Labordiagnostik liegt ihre Stärke, aber auch ihre Verwundbarkeit. Um die Zukunft als medizinisches Fach zu sichern, sollte ihr Profil geschärft werden.

Das Fach (Histo-) Pathologie assoziieren wir automatisch mit den Geweben eines Patienten, die medizinische Mikrobiologie mit den Krankheitserregern in seinem Körper und die Laboratoriumsmedizin mit Blut und anderen Körperflüssigkeiten. Diese Affinität zu humanen Untersuchungsmaterialien ist es also, die In-vitro-Diagnostiker von anderen Ärzten unterscheidet: Sie arbeiten nicht direkt am lebenden Objekt (in vivo), sondern stellvertretend an repräsentativen Stichproben – was im Fall von Blutproben sogar durchaus wörtlich zu nehmen ist.

Ein Erfolgsmodell

Medizinisch gesehen bietet das Konzept der In-vitro-Diagnostik erhebliche Vorteile: Eine Körperflüssigkeit klagt nicht über tausend Wehwehchen, sondern fokussiert den Blick auf das objektiv Messbare. So kommt man der Wahrheit rasch und kosteneffizient näher, und kann die Korrektheit der Aussage mit statistischen Gütekriterien (Sensitivität, Spezifität, prädiktive Werte) sauber belegen. Es ist vor allem diese Objektivität und Transparenz, die das Vertrauen der behandelnden Ärzte in die Labordiagnostik begründet und zu extrem hoher Inanspruchnahme ihrer Leistungen in Deutschland geführt hat. Pro Jahr werden allein im ambulanten kassenärztlichen Bereich rund 100 Millionen Laboruntersuchungen angefordert.

Ein weiterer Vorteil des In-vitro-Konzepts ist die Möglichkeit, sehr viele Analysenresultate in kurzer Zeit hocheffizient zu erstellen, vorausgesetzt das Labor besitzt die nötige Finanzkraft und ist groß genug für die Anschaffung und Auslastung teurer Analysengeräte. Letztlich resultiert daraus eine quasi-industrielle Abarbeitung, und in der Tat wird ein erheblicher Prozentsatz der genannten 100 Millionen Laboruntersuchungen heute von einer Handvoll sehr großer Laborunternehmen erbracht.

Wie unsere Beiträge auf den Seiten 154–169 zeigen, sind solche Automationssysteme u. a. in der Klinischen Chemie und Hämatologie inzwischen Standard. Sie befreien gut ausgebildete Arbeitskräfte von stupiden und potenziell gefährlichen Tätigkeiten, senken dadurch die laufenden Kosten und verbessern die Prozess- und Ergebnisqualität.

Gefahrenpotenziale

Die Kehrseite der Medaille ist allerdings, dass sich ärztliche Kollegen oft fragen, wofür man im Labor eigentlich noch einen medizinisch ausgebildeten Fachmann braucht, wo doch die Werte „von Maschinen erstellt“ werden. Letzteres trifft zwar für die meisten rein technischen Abläufe zu, nicht aber für die intellektuellen Leistungen von der Material- und Anforderungsbeurteilung bis zur Befundung und konsiliarischen Beratung. Aber die Forderung steht immer wieder im Raum, rein analytische Tätigkeiten zur technischen Dienstleistung zu erklären und aus dem ärztlichen Verantwortungsbereich auszugliedern.

Dann allerdings bestünde die Gefahr, die eigentliche Mission der Laboratoriumsmedizin, nämlich den ärztlichen Beitrag zur Diagnosefindung, aus den Augen zu verlieren. Ohnehin ist die Labordiagnostik wegen ihrer technischen und ökonomischen Besonderheiten weltweit längst in den Fokus von Finanzinvestoren gerückt. Der Labormarkt weist ein konstantes, von Wirtschaftskrisen weitgehend unabhängiges Wachstum auf (in Europa rund 4% pro Jahr) und bietet sich deshalb als solide Kapitalanlage an.

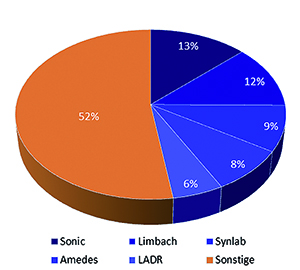

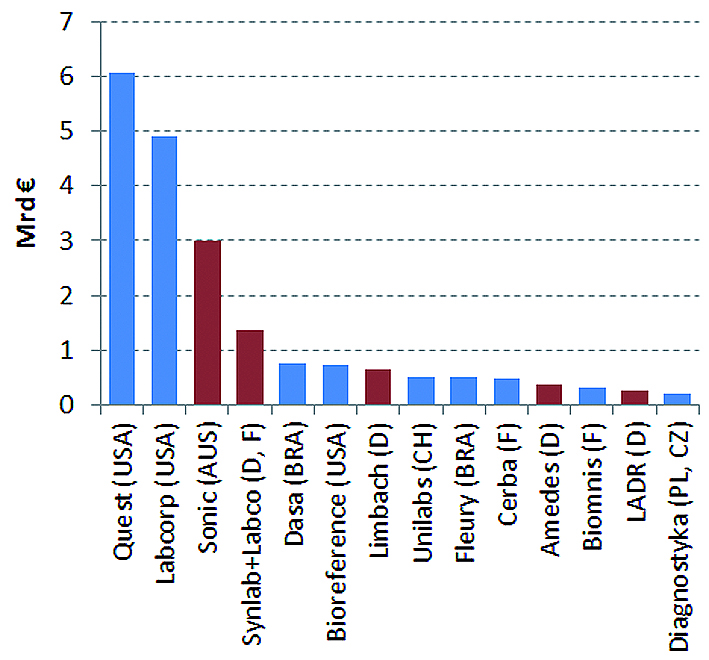

Jüngstes Beispiel ist die Fusion der deutschen Synlab GmbH und der französischen Labco SA unter dem Dach des britischen Investors Cinven. Die Transaktion, die im Sommer 2015 für gut drei Milliarden Euro über die Bühne ging, brachte BC Partners, der bisherigen Haupteigentümerin von Synlab, das 2,7-fache des im Jahr 2010 eingesetzten Kapitals ein. Im weltweiten Ranking klettert das fusionierte Unternehmen damit auf Platz 4, in Europa sogar auf Platz 1 – und beim Umsatz ist, gemessen an den USA, immer noch viel Luft nach oben, wie die nachfolgende Grafik zeigt.

Dr. med. Bartl Wimmer, Mitbegründer von Synlab und künftiger Geschäftsführer des fusionierten Unternehmens, analysiert die aktuelle und künftige Situation so: Acht der zehn führenden Laboranbieter in Europa sind in den Händen von Beteiligungsgesellschaften, und weitere Akquisitionen werden folgen. Das Potenzial für die Konsolidierung ist noch lange nicht ausgeschöpft, denn die Gesamtzahl europäischer Laboratorien liegt immer noch bei etwa 25.000. In fünf Jahren könnte es bereits wenigstens zwei Großunternehmen mit Umsätzen von jeweils mindestens zwei Milliarden Euro geben – aber auch weiterhin rund 20.000 mittlere, kleine und kleinste Labore.

Deutsche Niedrigstpreise

In Deutschland ging die Konsolidierung der Labordiagnostik mit einem extremen Preisverfall einher. So vergüten die gesetzlichen Krankenkassen zum Beispiel für eine Transaminasenbestimmung 25 Cent, in den USA dagegen über drei Dollar, in Österreich knapp vier Euro und in der Schweiz vier Franken (Stand 2014). Nirgendwo auf der Welt wird so wenig bezahlt wie bei uns – und das für qualitativ extrem hochwertige Leistungen in einem sehr reichen Land.

Rückblickend bleibt unklar, was zuerst kam: Laborärzte, die Proben aus immer entfernteren Gebieten per Auto oder sogar mit dem Hubschrauber einsammelten, um mehr Geld zu verdienen? Oder der zunehmende Kostendruck im Gesundheitswesen, der dazu zwang, immer größere Probenmengen durchzuschleusen, um zu überleben?

Letztlich ist die Frage müßig: Es ist, wie es ist, und die weltweit unschlagbaren Niedrigstpreise haben nicht nur Nachteile. Für deutsche Laborunternehmen wirkt sich immerhin positiv aus, dass sie nun recht erfolgreich in Länder mit höherem Preisniveau expandieren und dort ähnlich hohe Effizienzstandards einführen können, wie sie bei uns üblich sind. Eindeutig negativ wirkt sich der Preisverfall dagegen auf die Innovationskraft in Deutschland aus, weil es sich für forschungsintensive Diagnostika-Hersteller und Biotechnologieunternehmen immer weniger lohnt, neue Tests zu entwickeln und zur Zulassung zu bringen.

Wie also wird sich die Labordiagnostik in Deutschland weiterentwickeln? Verkommt sie im Spagat zwischen Kommerz und Medizin endgültig zum Discounter oder besinnt sie sich auf ihre traditionellen Stärken in der Diagnosefindung, die vor Jahrzehnten ihr Erfolgsmodell begründet haben? Da auch wir keine Propheten sind, stellen wir statt einerAntwort auf diese Fragen abschließend einen Zehn-Punkte-Katalog zur Diskussion, den wir aus zahlreichen Fachdiskussionen mit Vertretern von Akademie, Ökonomie und Industrie extrahiert haben.

1) Höchste Priorität muss weiterhin die hohe Ergebnis- und Beratungsqualität haben, die den guten Ruf der Laboratoriumsmedizin in Deutschland ausmacht. Ein Vertrauensverlust aus Preisgründen wäre fatal.

2) Die Qualität der Präanalytik muss vor allem im ambulanten Bereich verbessert werden (kurze Transportwege, Zentrifugation vor Ort, POCT unter fachlicher Laboraufsicht).

3) Historische Tests, die nur angefordert werden, weil sie billig sind, sollten eliminiert werden, um in den Budgets Platz für aussagekräftigere neue Tests zu schaffen.

4) Labormediziner sollten bei der Erstellung medizinischer Leitlinien und diagnostischer Pfade ihre Fachkompetenz in Zusammenarbeit mit den klinischen Fachgesellschaften stärker einbringen.

5) Das komplizierte Geschäftsmodell der Laborvergütung (siehe Kasten) muss transparenter werden und wirtschaftliche Fehlanreize, die mit dem diagnostischen Kernanliegen der Laboratoriumsmedizin nichts zu tun haben, beseitigen.

6) Durch Einrichtung laborärztlicher Blutabnahmezentren (Standard in Ländern wie Italien und Spanien) könnte der direkte

Patientenkontakt gestärkt werden.

7) Diagnostisch wertvolle Tests sollten Ärzten und Patienten auch dann angeboten werden, wenn sie die Kasse nicht vergütet.

8) Die Innovationskraft der Labordiagnostik darf nicht aus falscher Sparsamkeit aufs Spiel gesetzt werden. Bei neuen Technologien wie etwa NGS oder MS/MS müssen Durststrecken in Kauf genommen werden.

9) Die größte Stärke der Labordiagnostik lag stets in der Aufdeckung klinisch stummer, aber biochemisch erfassbarer Krankheitszeichen. Deshalb sollten Früherkennung und Vorsorge zu Markenzeichen werden.

10) Langfristig ist die Beherrschung der „omics“-Technologien die wohl wichtigste Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Sie sollte gemeinsam mit Biostatistik und Bioinformatik in die laborärztliche Weiterbildung aufgenommen werden.

Autoren:

Prof. Dr. med. Georg Hoffmann

Prof. Dr. med. Rudolf Gruber

Mitglieder der Redaktion