Die Prognose des Typ-1-Diabetes kann durch Gabe von Insulin verbessert werden, vorausgesetzt die Erkrankung wird durch Bestimmung spezifischer Autoantikörper frühzeitig diagnostiziert. Insbesondere bei älteren Patienten mit verlangsamter Krankheitsentwicklung ist die Unterscheidung von Typ 1 und Typ 2 essenziell, um das kurze Zeitfenster für die Remission nicht zu verpassen.

Schlüsselwörter: Typ-1-Diabetes, LADA, Inselzell-Autoantikörper

Der Typ-1-Diabetes mellitus gehört zum Formenkreis der Autoimmunerkrankungen und stellt trotz der Namensgleichheit mit dem Typ-2-Diabetes mellitus ein völlig eigenständiges Krankheitsbild dar; im Prinzip können Patienten daher auch an beiden Störungen zugleich erkranken. Beide Krankheiten haben die Hyperglykämie als Leitsymptom und können deshalb bei unbefriedigender Therapie zu den gleichen „glukotoxischen" Spätkomplikationen wie etwa Retinopathie, Nephropathie und Neuropathie führen.

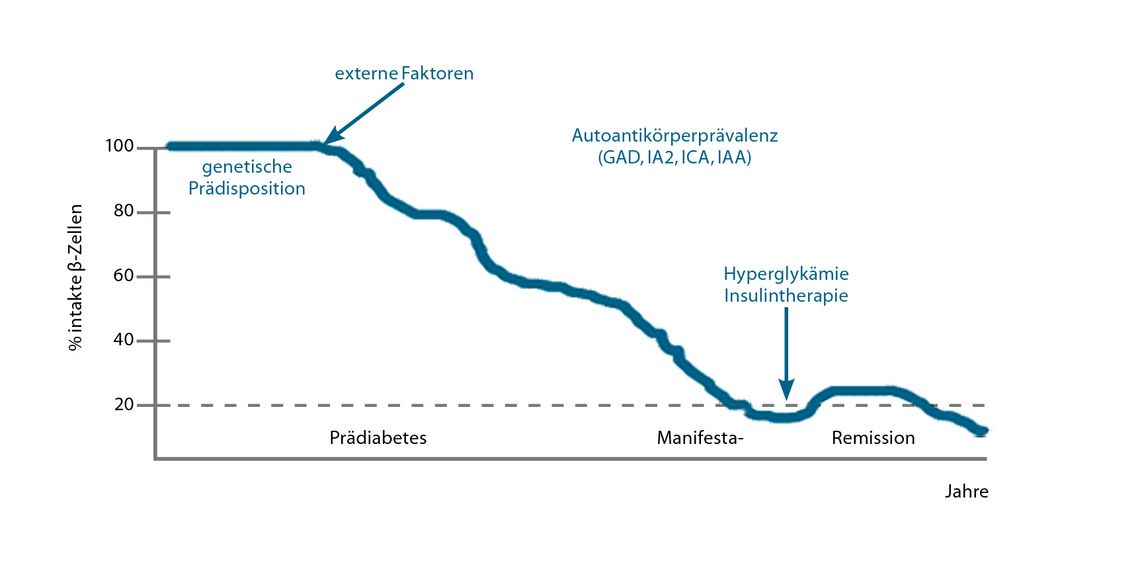

Beim Typ-1-Diabetes kommt es durch eine Fehlprägung der zellulären Immunantwort zur Zerstörung der insulinproduzierenden β-Zellen des Pankreas; die Folge ist eine schnelle und absolute Abhängigkeit von exogen zugeführtem Insulin.

Dieser Autoimmundiabetes kann in jedem Lebensalter auftreten. Bei älteren Menschen wird er auch als LADA bezeichnet (Late-onset of Autoimmune-Diabetes in the Adult). Da man früher annahm, dass er vor allem im Kindes- und Jugendalter auftritt, wird er in der älteren Literatur gelegentlich als „juveniler Diabetes" bezeichnet. Heute wissen wir, dass viele Patienten auch jenseits des 35. Lebensjahres einen Typ-1-Diabetes entwickeln. Während der Pathomechanismus identisch ist, verläuft die Krankheit im höheren Lebensalter meist verlangsamt, sodass es zu Verwechselungen mit Typ-2-Diabetes kommen kann.