Noch längst nicht am Ende

Laborautomation

Trotz umfassender Automatisierung manueller Arbeitsschritte gibt es noch immer Raum für Innovation – sowohl in der Peripherie als auch ganz im Zentrum der Labordiagnostik.

Ein Großteil der Prozesse im medizinischen Labor ist inzwischen automatisierbar, und die Auswahl an technischen Lösungen ermöglicht es auch kleineren Einrichtungen, viele manuelle Arbeitsschritte an Maschinen zu übergeben – vom Sortieren und Öffnen der Entnahmegefäße am Probeneingang (Präanalytik) bis zur Archivierung nach Abschluss der Messungen (Postanalytik). Dazwischen steht als sichtbarstes Kennzeichen eines automatisierten Labors der Probentransport mit Förderbändern sowie die Verteilung der Gefäße auf die Analysengeräte. Sämtliche Prozessschritte rund um die eigentliche Analytik werden als „Perianalytik“ bezeichnet. Sie rücken heute, nachdem automatisiertes Pipettieren und Messen eine Selbstverständlichkeit geworden sind, in den Fokus der Entwicklung.

Alle Bereiche sind betroffen

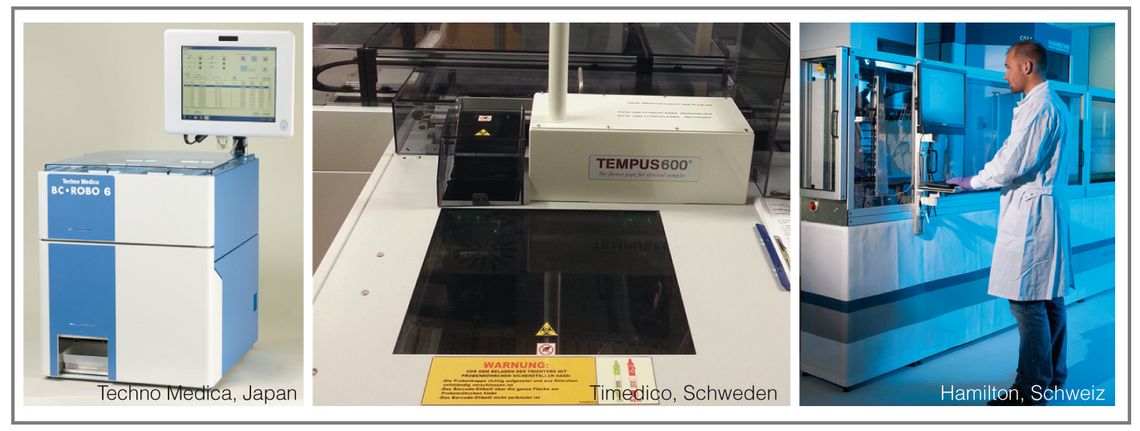

Neben Geräten der klassischen Klinischen Chemie, Gerinnung und Hämatologie können inzwischen auch solche mit engerem Analysespektrum, wie zum Beispiel Allergiediagnostik, Serologie oder HbA1c-Bestimmung, an Laborstraßen angeschlossen werden. Damit die Anzahl der Transportwege innerhalb des Labors nicht ausufert, gehen einige Hersteller dazu über, mehrere Analysengeräte über interne Transportschienen oder Roboterarme aneinanderzukoppeln, sodass ganze Gerätecluster entstehen – gegebenenfalls auch ohne verbindende Laborstraße.

Zunehmend erfasst die Welle der Laborautomation auch Fachbereiche der In-vitro-Diagnostik, die bislang als Domänen der Handarbeit galten. Für die Mikrobiologie stehen Workcells und Laborstraßen zur Verfügung, die nahezu alle Arbeitsschritte vom Beimpfen der Agarplatten über die Inkubation bis zur digitalen Fotografie und Bildauswertung beherrschen und sogar ein MALDI-TOF-Massenspektrometer in den Workflow integrieren können. Auch die Pathologie wird von Schneide- und Färbeautomaten beherrscht, und Roboter können die Schnitte inzwischen über Nacht in automatische Mikroskope laden, sodass die Ergebnisse am Morgen für die Auswertung am Bildschirm bereitstehen.

Aber auch wenn immer mehr Analysatoren und perianalytische Module an Laborstraßen angebunden werden und die zentralen Transportsysteme sich zunehmend für herstellerübergreifende Fremdanbindungen öffnen, kann dem aufmerksamen Beobachter der Szene eines nicht verborgen bleiben: Das Tempo der Automatisierung hat sich in den letzten Jahren verringert. Aus dem exponentiellen Wachstum der „Nullerjahre“ ist eine S-Kurve mit Sättigungscharakteristik geworden. Stößt die Laborautomation also womöglich bereits an ihre Grenzen?

Mitnichten! Wichtige Schritte in der Prozesskette werden nach wie vor manuell erledigt, ohne dass es dafür einen erkennbaren Grund gäbe. Dies beginnt bereits beim Beschriften der Proben nach der Materialentnahme: Unabhängig davon, ob die Anforderung anschließend elektronisch oder mittels Papierbeleg übermittelt wird, haben wir uns daran gewöhnt, dass die Probe auf Station oder in der Arztpraxis manuell – mehr oder weniger ordentlich – mit Etiketten beklebt wird, obwohl dieser Arbeitsschritt zeitaufwendig ist und eine wesentliche Fehlerquelle in der Präanalytik darstellt.

Automation auf Station

Systeme, die Probengefäße direkt am Patientenbett oder in der Ambulanz nach dem Auslösen der elektronischen Anforderung automatisch mit Etiketten versehen, gibt es zwar prinzipiell. Sie haben sich aber bisher nicht durchgesetzt, weil der Aufwand für Gerätebedienung und Wartung in keinem vernünftigen Verhältnis zum Nutzen steht.

Vielversprechender erscheint der Ansatz, die Entnahmegefäße an zentraler Stelle zu bedrucken und dem Einsender über ein automatisiertes Versorgungsnetz zur Verfügung zu stellen. Dies ist vor allem eine Option für Krankenhäuser, die das Konzept gleich beim Bau berücksichtigen und Synergien mit anderen Bereichen nutzen können. Schon heute wird zum Beispiel in vielen Häusern die Medikation nicht mehr im Stationsschrank aufbewahrt, sondern individuell für jeden einzelnen Patienten zentral durch die Apotheke zusammengestellt. Über ein Transportsystem kommt das Medikament zur rechten Zeit perfekt gekennzeichnet auf der Station und damit beim richtigen Patienten an. Von einem solchen Konzept könnte auch die Blutentnahme auf Station in Form vorkodierter Probengefäße profitieren, um mehr Sicherheit bei kürzeren Gesamtdurchlaufzeiten zu gewährleisten.

Weiteres Automatisierungspotenzial steckt im Probentransport selbst. Boten sind nur vermeintlich die einfachste und preisgünstigste Lösung, um Untersuchungsmaterialien von A nach B zu bringen. Damit der manuelle Aufwand gering bleibt, werden die Proben meist auf Ständern gesammelt; dadurch steigt aber der Material- und Logistikaufwand, angefangen von den einzeln in Tüten verpackten Röhrchen über Transportkisten für die Ständer bis zur zeitlich optimalen Abholfrequenz. Dieses Verpacken und Sammeln bindet gleich an zwei Stellen hochqualifiziertes Personal: auf der Station und im Labor. Aber auch beim Versenden mittels Rohrpostbehältern müssen die Proben ein- und ausgepackt werden. Dies geht soweit, dass es Automatisierungslösungen ausschließlich für das Auspacken von Rohrpostbehältern gibt.

Eine robotische Rohrpostanlage aus Dänemark verspricht, den Weg der Probe vom Stationszimmer bis zum Analysengerät ohne menschliches Zutun zu bewältigen; die Probe wird nur von der Person in die Hand genommen, die sie letztendlich versendet. Die Laborautomation beginnt also bereits auf der Station, denn die unverpackten Proben landen aus der Rohrpost direkt im „Bulk-Loader“ der Laborstraße und können von dort aus direkt auf die Analysengeräte verteilt werden. Damit lässt sich – zumindest theoretisch – eine lückenlos automatisierte Prozesskette zwischen der Blutabnahme und der Befundrückmeldung etablieren. Aus eigener Erfahrung können wir die Machbarkeit dieses beinahe revolutionären Konzepts bestätigen.

Automation in Spezialbereichen

Wir trauen Robotern im Labor heute problemlos das Sortieren, Aliquotieren, Archivieren und Wiederfinden großer Probenmengen im Routinebetrieb zu. Ähnliche, wenn nicht noch größere Herausforderungen bestehen in den Biobanken universitärer und industrieller Forschungseinrichtungen. Hier lagern Hunderttausende kleinster Probengefäße, die von Robotern binnen Sekunden gezielt durchforstet und im 96-Wellformat für die Suche nach neuen Biomarkern und Medikamenten bereitgestellt werden.

Ein weiteres Zukunftsfeld der Robotik sind Spezialanalysen mit besonders komplexen Pipettier-, Inkubations- und Messschritten. In der Biotechnologie kommen für solche Anwendungen seit Jahrzehnten programmierbare kartesische Roboter zum Einsatz, und auch in großen Universitäts- oder Referenzlaboren gehören sie zunehmend zum gewohnten Bild. In Zukunft werden wir hier auch stationäre und mobile Roboter antreffen, die die benötigten Arbeitsschritte selbstständig erlernen, indem sie die Bewegungen eines Menschen imitieren. Dabei werden die Handgriffe einfach über eine Konsole gesteuert oder sogar direkt von der menschlichen Hand mit speziellen Handschuhen kopiert.

Ein Prototyp aus London kann auf diese Weise bereits trainiert werden, mit alltäglichen Küchengeräten eine warme Mahlzeit zuzubereiten. Warum sollte ein Roboter also nicht auch lernen, einen Reagenzcocktail anzusetzen und einem Analysengerät mundgerecht zu servieren?

Sicher ist: Die Grenzen der Laborautomatisierung sind noch nicht erreicht. Aber so attraktiv die Zukunftsoptionen für Technikfreaks in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen sein mögen, so bedrohlich erscheinen sie vielen Menschen, die in den Laboren arbeiten. Deshalb muss das technisch Machbare weiterhin kritisch hinterfragt werden, und zwar nicht nur unter wirtschaftlichen, sondern auch unter (personal-) politischen Gesichtspunkten.

Bislang ist die Entwicklung der Laborautomation im Wesentlichen positiv zu bewerten; sie brachte höhere Produktivität und Prozessqualität ein und entlastet Menschen in Zeiten knapper Personalressourcen von stupiden, fehlerträchtigen und riskanten Arbeiten. Dadurch werden Kräfte für höherwertige Tätigkeiten freigesetzt. So sollte es auch weiterhin bleiben.