Eine interdisziplinäre Aufgabe

Adipositasdiagnostik

Für die Adipositasdiagnostik steht eine Vielzahl von Verfahren zur Quantifizierung der Fettmasse und zur Beurteilung des metabolischen und kardiovaskulären Risikos zur Verfügung. Viele sind seit Langem erprobt, andere noch im Stadium der Forschung. Der Body Mass Index sollte jedenfalls als Goldstandard ausgedient haben und durch spezifischere Marker abgelöst werden.

Schlüsselwörter: Adipositas, BMI, Fettmasse, Adipokine, Insulinresistenz

„Krankheit – das ist ein so vielschichtiger Begriff, dass vor seiner Definition nur Versicherungsjuristen und Medizinsoziologen nicht zurückschrecken.“ Dieses ironische Zitat des Freiburger Internisten und Lehrbuchautors Prof. W. Gerok trifft in ganz besonderer Weise auf die Adipositas zu: In Deutschland wird sie formal nicht als Krankheit anerkannt[1] – mit entsprechend ungünstigen Folgen für die Kostenübernahme durch die Krankenkassen. Die WHO definiert dagegen eine „über das Normalmaß hinausgehende Vermehrung des Körperfetts“ ganz klar als chronische Krankheit, ja sogar als globale Epidemie mit hohen Risiken für die Weltgesundheit.

Ein wesentlicher Grund für die Uneinigkeit der Experten mag die unbefriedigende diagnostische Situation sein. Nach wie vor gilt der Body Mass Index (BMI = Körpergewicht dividiert durch Körpergröße im Quadrat) als das zentrale Kriterium der Adipositas. Der BMI spiegelt aber den eigentlich interessierenden Zielparameter, nämlich die Fettmasse, nur sehr bedingt wider: So haben Frauen bei gleichem BMI im Mittel mehr Körperfett als Männer, Schwarze im Mittel weniger Fett als Weiße[2] usw.

Mit 10 bis 15 kg nimmt das Fettgewebe einen ähnlich hohen Anteil an der Körpermasse ein wie das Skelett; beide werden nur durch die doppelt so schwere Muskulatur übertroffen. Bei adipösen Personen kann das Fettgewebe durchaus die Masse aller übrigen Gewebe übersteigen. Dann ist eine differenzierte Fettmassenbestimmung entbehrlich; die Blickdiagnose genügt.

Wichtig ist die Quantifizierung bei der großen Patientengruppe mit einem BMI im Normal- und Graubereich von etwa 20 bis 35 kg/m2. Hier können körperlich inaktive Schreibtischarbeiter oder ältere Menschen fälschlich als normalgewichtig, Handwerker oder Sportler dagegen wegen ihrer hohen Muskelmasse als adipös eingestuft werden. Letztere erhalten dann oft völlig unplausible Empfehlungen zur Gewichtsreduktion.

Deshalb rät die Deutsche Adipositasgesellschaft bei Überschreiten eines BMI von 25 kg/m2, zusätzlich den Taillenumfang zu messen: Werte über 88 cm bei Frauen bzw. 102 cm bei Männern sprechen für eine abdominale Adipositas [1]. Genauer ist die Hautfaltenmessung mit einem Caliper über dem M. biceps und triceps sowie subscapular und suprailiacal. Aus der Summe S (mm) der vier Werte und dem Alter A (Jahre) kann man die Fettmasse F in Prozent des Körpergewichts schätzen:

F = 29,6 · log (S) + 0,244 · A-30 (Frauen)

F = (0,164 · A + 259 · log (S) - 31 (Männer)

Schlanke Personen sollten nach dieser Formel etwa 15 bis 20 % Körperfett haben[3]. Noch differenziertere Aussagen erhält man mit der Röntgen-Absorptiometrie (DEXA-Scan); sie liefert Schätzwerte für den Knochen-, Muskel- und Fettanteil.

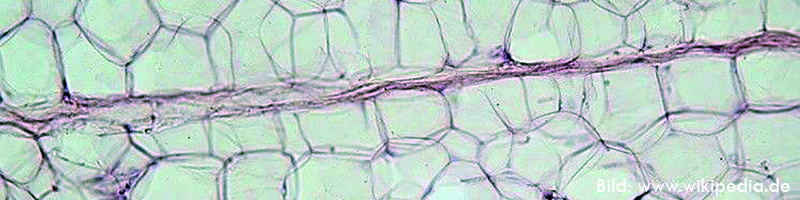

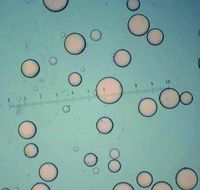

Für diagnostische und wissenschaftliche Fragestellungen ist schließlich die Fettzellgröße bedeutsam. Sie liegt bei schlanken Personen im subkutanen Bauchfett recht uniform bei etwa 50 µm (siehe Hintergrundsbild links oben), während die Verteilung bei Adipösen äußerst heterogen ist: Dort findet man Anhäufungen („Nester“) von Zellen mit doppelt bis dreimal so großem Durchmesser (also rund 10- bis 30-fachem Volumen!).

Risikobewertung

Entscheidende Motivation für all diese diagnostischen Bemühungen ist es aber letztlich, das Risiko womöglich lebensverkürzender Folgen der Adipositas abzuschätzen. Der bekannteste, aber ungeeignetste Ansatz besteht darin, BMI und Mortalität miteinander zu korrelieren, um daraus ein „Idealgewicht“ abzuleiten. Diese Idee einer amerikanischen Lebensversicherungsgesellschaft aus den 1950er-Jahren sorgt noch immer für verwirrende Studienergebnisse: Mal sterben Normalgewichtige, mal Übergewichtige früher. Das ist kein Wunder, denn so schlecht wie der BMI mit der Fettmasse korreliert, so wenig hängt die Gesamtmortalität mit der Adipositas zusammen. In den USA werden zum Beispiel viel mehr Menschen auf der Straße erschossen als in Deutschland – ganz unabhängig von ihrer Fettmasse.

Der wichtigste adipositasbedingte Risikofaktor ist die Insulinresistenz, die man mit dem HOMA-Index erfasst (Insulin in µU/ml mal Glukose in mmol/l dividiert durch 22,5). Erhöhte Werte über 2 findet man oft lange vor dem Auftreten einer gestörten Glukosetoleranz. Im Kontext von Insulinresistenz und Adipositas darf man buchstäblich Äpfel nicht mit Birnen vergleichen: Ein Schwimmgürtel am Bauch („Apfelform“) erhöht das Diabetesrisiko weitaus stärker als vermehrter Fettansatz an Gesäß und Oberschenkeln („Birnenform“). Als einfaches Maß dient das Taille-Hüft-Verhältnis, das bei Frauen unter 0,8, bei Männern unter 0,9 liegen sollte.

Neuere Untersuchungen zeigen, dass die Insulinresistenz bei der abdominalen Adipositas vor allem vom viszeralen Fettgewebe ausgeht, welches die Verdauungsorgane einbettet und abdeckt[4,5]. Hier findet sich die höchste Expression des Fettgewebshormons Resistin; es drosselt nicht nur die Insulinsensitivität im ganzen Körper, sondern auch die LDL-Clearance in der Leber.

Inzwischen kennt man eine Vielzahl weiterer Fettgewebshormone (Adipokine) mit möglicher Relevanz für die Labordiagnostik. So steigen die Spiegel des „Sättigungshormons“ Leptin exponenziell mit der Fettmasse bei gleichzeitig verminderter Empfindlichkeit der Leptinrezeptoren im Gehirn; dadurch kommt es zu Hungergefühl trotz gefüllter Fettspeicher. Umgekehrt sinken die Blutspiegel von Adiponectin bei der Adipositas und steigen bei erfolgreicher Gewichtsabnahme wieder an. Deshalb wird dieses Hormon für die Therapiekontrolle der Adipositas diskutiert.

Das letzte Wort über die diagnostische Nützlichkeit dieser Biomarker ist allerdings noch längst nicht gesprochen, da die Studien hierzu noch im Fluss sind und zum Teil schwer deutbare Ergebnisse liefern. So fand man in den letzten Jahren immer mehr genetische Varianten von Leptin und Adiponectin, die zu Diskrepanzen zwischen ihrer Wirkung und den immunchemisch bestimmten Spiegeln führt.

Dennoch dürfte aus diesem kurzen Abriss klar geworden sein, dass die Adipositasdiagnostik keineswegs trivial ist, sondern eine attraktive Herausforderung darstellt, die am besten interdisziplinär gemeistert werden kann.

Autor:

Prof. Dr. Georg Hoffmann

Mitglied der Redaktion